Produktentwicklung – 7 Schritte zum eigenen Produkt

Jan 5, 2023

Der Weg von der Idee bis zum fertigen Originalprodukt ist ein langer – und noch viel länger ist er, wenn man ihn ohne einen Plan läuft. Egal ob es sich dabei um ein dezidiertes E-Commerce-Produkt handelt oder nicht - wer das erste Originalprodukt entwickelt, stellt schnell fest, dass es dafür gibt keine Blaupause, kein Schema F und keine Erfolgsgeschichte von anderen Gründer:innen gibt, der man bequem folgen kann. Damit man aber dennoch nicht im Dunklen tappt, gilt es die Ressourcen zu nutzen, die einem zur Verfügung stehen – und dazu zählt der Produktentwicklungsprozess.

Der Produktentwicklungsprozess fasst allgemeingültige Schritte zusammen, die es braucht, um von der ersten Idee bis zur Markteinführung zu gelangen. Dieses Phasenmodell tritt in unterschiedlichsten Formen auf. Wobei die Inhalte einander zumeist – wenn auch unter unterschiedlichen Bezeichnungen – ähneln.

Produktentwicklungsprozess

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einen Produktentwicklungsprozess mit 7 Schritten vor.

- Ideenfindung

- Reality-Check / Research

- Produktdefinition

- Prototyping

- Kostenrechnung

- Beschaffung

- Markteinführung

Die Produktentwicklung ist keine Einbahnstraße. Vielmehr ist sie ein iterativer Prozess. Es ist keine Seltenheit, dass man in späteren Phasen auf Probleme stößt – die einen zurück ans Zeichenbrett schicken. Diese ist keineswegs als Scheitern zu verstehen, vielmehr ist es ein Zeichen dafür, dass der Prozess funktioniert. Probleme werden noch in der Entwicklung erkannt, so kann Zeit und Geld gespart werden.

1. Ideenfindung (Ideation)

Entgegen dem ersten Reflex bedeutet die eigenständige Produktentwicklung nicht immer, dass man das Rad neu erfinden muss. Manchmal reicht es schon, wenn man dem Rad eine neue Farbe gibt oder dieses doppelt so schnell fährt.

Hier kann in Bezug auf den Neuheitsgrad der Idee unterschieden werden. Ist der Neuheitsgrad gering – spricht man von einer inkrementellen Innovation (Verbesserung oder Optimierung eines bestehenden Produktes). Ist der Neuheitsgrad groß – handelt es sich um eine radikale bzw. disruptive Idee (Neuentwicklung eines Produktes).

„Es gibt vieles, das es nicht gibt“ – Damit Sie sich nicht bereits auf der Suche nach etwas verirren, das es nicht gibt, kann es helfen, sich am SCAMPER-Modell zu orientieren. Dieses sieht wie folgt aus:

- Substitute – Austauschen

- Combine – Kombinieren

- Adapt – Anpassen

- Modify – Modifizieren

- Put to another use – alternativer Verwendungszweck

- Eliminate – Beseitigen

- Reverse / Rearrange – Umkehren / Neuanordnen

In diesem Schritt braucht es noch keine Wertung – viel wichtiger ist es, seiner Kreativität hier freien Lauf zu lassen.

2. Recherche / Reality-Check

Eine Idee muss nicht nur gut sein – sie muss auch dem aktuellen Markt entsprechen. Um festzustellen, was es bereits gibt, aber auch, was überhaupt nachgefragt wird, sollte eine Wettbewerbs- und Umfeldanalyse durchgeführt werden. Dabei werden zum Beispiel die folgenden Punkte hinterfragt:

- Markt & Zielgruppe – Existiert eine Zielgruppe, ein Markt, eine Nachfrage für das Produkt?

- Trend – Gibt es einen aktuellen Trend, der mit der Produktidee bedient werden kann?

- Nutzen – Welches Bedürfnis adressiert das Produkt?

- Bestehende Produkte – Gibt es dieses oder ähnliche Produkte bereits oder gibt es Produkte, die dieselbe Funktion erfüllen?

Wer sich mit dieser Phase überfordert fühlt – ist gut beraten, sie innerhalb eines Teams zu meistern. Dies kann sowohl Menschen aus dem eigenen Umfeld, Personen aus Online-Foren als auch Mentor:innen umfassen.

Anhand der Rechercheergebnisse sollte sich feststellen lassen, ob es einen Markt für die eigene Idee gibt und welcher dieser ist.

3. Produktdefinition / Konzeptentwicklung

Produktdefinition - dieser Schritt hat es in sich. Zum einen dient er dem Festhalten von bereits Gewusstem und zum anderen soll das Produkt hier noch weiter präzisiert werden. Damit fortlaufend alle ein einheitliches Bild vor sich haben, ist es wichtig, dieses hier zu definieren. Auch werden in diesem Schritt bereits die Grundsteine für Themen wie die Vermarktung oder die Kostenstruktur gelegt. Diese können einen wesentlichen Einfluss auf das weitere Ausgestalten des Produktes haben. Synonym wird diese Phase auch als Scoping oder Konzeptentwicklung bezeichnet.

Die folgenden Punkte sollen hierbei unter anderem definiert werden:

- Wertversprechen – Hier wird festgehalten, welche Bedürfnisse das Produkt anspricht und wie es sich dabei von ähnlichen Produkten oder Substitutionsprodukten abhebt.

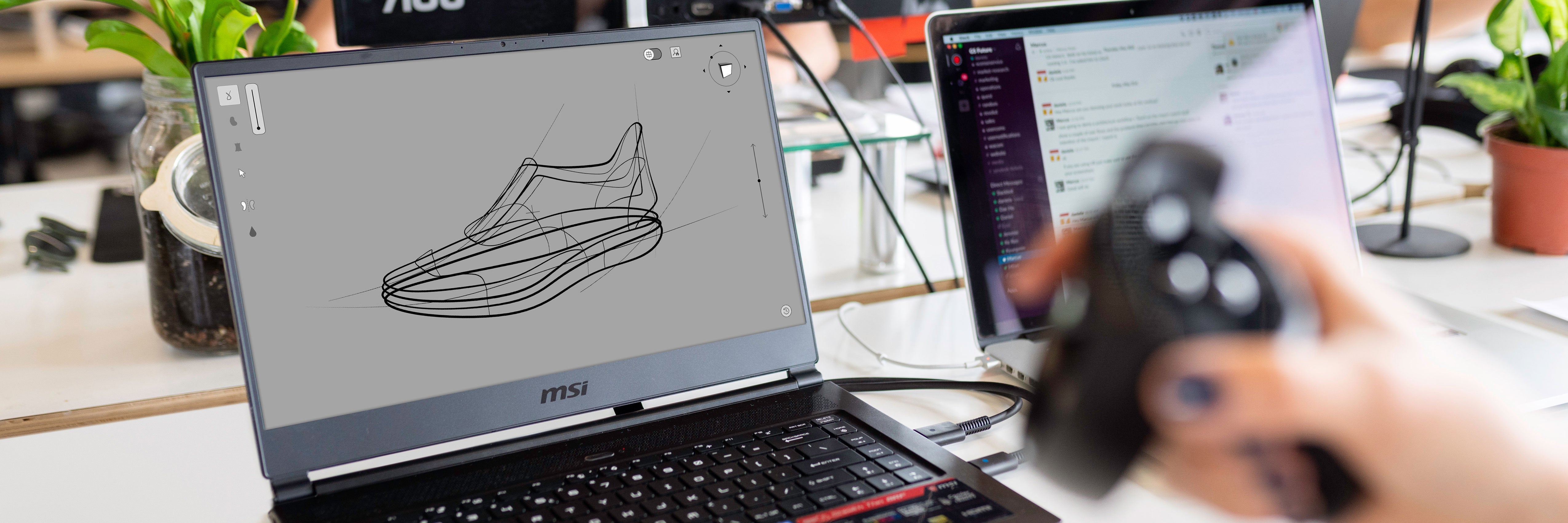

- Produktaussehen – Am einfachsten wird dies mithilfe von Skizzen definiert. Dazu braucht es keinen professionellen Sketch – sondern lediglich eine möglichst detaillierte Skizze mit ausführlichen Beschriftungen zu wesentlichen Merkmalen und Funktionen.

- Komponenten – Anhand der Skizze – lässt sich eine Liste potenzieller Komponenten und Materialien erstellen. Diese Liste kann als erster Anhaltspunkt für die Lieferant:innen, die es zur Realisierung des Produktes braucht, verstanden werden.

- Kosten & Ertrag – Während es in diesem Stadium noch nicht möglich ist, eine tatsächliche Kostenrechnung aufzustellen – schadet es nicht, diese zumindest grob abzuschätzen. So kann von vornherein überprüft werden, welche finanziellen Mittel benötigt werden und ob diese aufgebracht werden können. Zudem können in diesem Schritt auch wesentliche Kennzahlen definiert werden, anhand welcher der Produkterfolg später gemessen wird.

- Positionierung – Im Weiteren sollte auch entschieden werden, wie das Produkt positioniert wird. Diese Entscheidung hängt eng mit der Kostenfrage und Komponentenauswahl zusammen. Ob Premium- oder Massenprodukt hat einen Einfluss darauf, wie dieses hergestellt wird.

- Marketingstrategie – Stehen Wert und Positionierung fest, können Sie mit dem Brainstorming für eine Marketingstrategie beziehungsweise eine Brandingstrategie beginnen. Dieser Schritt muss aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal überarbeitet werden – es schadet jedoch nicht, bereits frühzeitig mit der Planung zu beginnen. Dabei kann es helfen, sich an den 4 Ps (Product, Price, Place, Promotion) zu orientieren - also am Marketing-Mix. Im Deutschen spricht man hierbei von der Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Dabei können Sie sich zum Beispiel fragen, ob Sie einen Onlinehandel aufbauen wollen für Ihr Produkt.

4. Prototyping

Das Prototyping ist ein wichtiger Schritt in der Produktentwicklung. Es gibt einem die Möglichkeit, unterschiedliche Versionen des Produktes auszutesten und Schwächen oder Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Ziel eines Prototyps ist es, ein Produkt zu schaffen, dass als Vorlage dient. Im Rahmen des Prototypings sollte jeder Aspekt des Produktes getestet werden.

Bei komplexen Produkten kann es helfen, sich zunächst auf den sogenannten MVP zu fokussieren. MVP steht für Minimum Viable Product. Dabei handelt es sich um einen Prototyp, der sich auf die absolut notwendigen Funktionen beschränkt. Das MVP-Fahrrad würde somit zum Beispiel lediglich aus Rahmen, Rädern und Sitz bestehen.

Zu den Fragen, mit denen man sich während des Prototypings beschäftigt, zählen die Folgenden:

- Marktrisikoforschung - Welche potenziellen Risiken birgt die Produktion des Produktes?

- Entwicklungsstrategie – Wer erledigt welche Aufgaben über welchen Zeithorizont (Entwicklungsplan; Critical-Path-Methode)?

- Machbarkeitsanalyse – Ist der geschätzte Arbeitsaufwand beziehungsweise der Zeitplan realistisch und kann bewältigt werden oder müssen Deadlines angepasst werden.

Haben Sie ein erstes Design fertig – ist es wichtig, Feedback einzuholen – insbesondere von jener Zielgruppe, die das Produkt später ansprechen soll.

5. Beschaffung

Sobald das Produktdesign beziehungsweise der Prototyp finalisiert wurde, geht es an den Aufbau einer Lieferkette. Darunter fallen alle Anbieter:innen, Arbeitsschritte und Ressourcen, die es braucht, damit das Produkt später in den Händen der Kund:innen landet. In erster Linie gilt es hier vertrauenswürdige Dienstleister:innen zu finden, die das Produkt in gewünschter Qualität und zu vereinbarten Konditionen herstellen. Hierbei muss auch darauf geachtet werden, dass die produzierenden Geschäftspartner:innen die eigenen Werte zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit oder Qualität teilen. Nur so ist das Ergebnis am Ende zufriedenstellend.

6. Kostenrechnung

Nach der Analyse des Marktes, der Produktdefinition, dem Erstellen eines Prototyps und der Beschaffungsplanung – ist es an der Zeit, eine stichfeste Kostenkalkulation aufzustellen. Eine Tabelle, in der die Kosten der separaten Posten (z. B. Rohmaterial, Arbeitsstunden pro Produkt) aufgeführt werden, sorgt für Übersicht. Dabei sollten alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Produkt anfallen, aufgelistet werden. Dazu zählen zum Beispiel auch Versand- und Zollkosten. Diese können einen wesentlichen Einfluss auf die Wahl des Produktionsstandorts haben. Wurden in der Beschaffungsphase Angebote von diversen Anbietern eingeholt, können diese in der Tabelle gegenübergestellt werden.

Sobald die Produktionskosten ermittelt wurden, kann der Verkaufspreis festgelegt und die Gewinnmarge eruiert werden. Wichtig ist, dass der Verkaufspreis auch der Positionierung und den Marktgegebenheiten entspricht.

7. Markteinführung

Zu guter Letzt ist es an der Zeit – das Produkt auf den Markt zu bringen. Während dies das Ende des Produktentwicklungsprozesses ist, ist es gleichzeitig der Startschuss für viele andere Unternehmensbereiche wie zum Beispiel Marketing und Vertrieb.

Top Stories

112

Egal ob du mit der Gründung deines ersten eigenen Webshops...

Impressum, Datenschutzerklärung, AGBs und Widerrufsbelehrung – das sollten Sie wissen!

Wer einen Onlineshop aufbaut muss sich früher oder später auch...

E-Commerce Produkte – So finden Sie das richtige Produkt für Ihren Shopify-Shop!

Der Traum vom eigenen Business – dank E-Commerce-Software wie Shopify...

Shopify Rechnungen erstellen: So treffen Sie die richtige Wahl im Shopify App Store!

Wer einen Onlineshop betreibt, weiß, dass dies nicht immer nur...